私たちが普段聴いている音楽のことを「商業音楽」と呼ぶことがあります。

商業音楽とはポップミュージックとほぼ同じことで、流通(ディストリビューション)に乗った「商品としての音楽」のことです。

インターネットが普及するまでは、アマチュア音楽家が自分の演奏した曲や自作曲を自分の力だけで流通に乗せるということは、ほぼ不能でした。

しかしデスクトップミュージック/DTMが一般化した現在では、年間数千円の登録費を払うことで、デジタルファイルを世界中に販売することができます。

アマチュア音楽家でも自作曲を流通に乗せることができるのです。

「プロとしてデビューする」ということがそれまでの音楽業界の常識でしたが、現在では音楽家としてデビューする方法には、さまざまな形があります。

この変化によって、これまでの「商業音楽」というものがどういったものなのかということも、より明確に言語化できるようになりました。

商業音楽はプロパガンダと常に隣り合わせにありました。

それが当たり前すぎたため(またはその事実が巧妙に隠されていたため)に、その事実をあまりに意識しないまま、私たちは音楽を消費してきました。少なくとも私自身や私の友人や知人を見る限りにおいてはそうです。

これらを踏まえた上で、ここでは音楽の歴史を、新たな視点で見直すという作業をしていきます。

「音楽史5.0」とは、音楽産業の中のプロパガンダの側面をより明確に捉え直すという試みです。

実はすでに結論は出ています。

簡単にいってしまえば、全て金融ユダヤ人=悪魔崇拝者の支配下だった、ということです。

さらに、それらは全て、この世界の全てを創造された神様が許諾された上で起こったことです。

ピタゴラスが発見したような音楽の原理・法則を作ったのは悪魔崇拝者たちや、彼らが崇める「霊的な悪魔」でもありません。

彼らはその原理を科学的な研究で発見し、その中に「できる限り悪魔的なものを要素として入れ込み」、波長だけの世界である「音楽」という非常に特別な形の芸術を、ことごとく汚れたもの、無益なものに作り変えてきました。

そんな価値観が支配する世界では、音楽は「不要不急のもの」と分類されます。

しかし、ラプトブログで教えてくださっているように、音楽は人が生きる上では欠かすことのできない非常に特別なものです。

これが音楽に対する私の基本的な姿勢です。

音楽史5.0では、商業音楽の中心地であるアメリカの建国の歴史とともに、音楽がどのように形作られていったのかを振り返ります。

詳細を見ていく前に、商業音楽が出来上がる下地とも言える部分を「商業音楽前史」として、6つに分けて解説しています。

詳細は各見出しごとにリンクしている記事をご覧ください。

商業音楽前史①|アメリカレコンストラクション=工業化と音楽の商業化前夜

ここでは「人」と「モノ・コト」から「産業革命」と音楽との関わりを見ます。

産業革命とは1700年代中頃から始まったと言われるもので、さまざまな分野で変化が起こり、私たちはその変化の上で生きています。

産業革命によって何が変わったのか?生活への影響を5つ挙げてみる

先進国となっていった国々は、共通して「キリスト教」を信仰していたので、植民地にもキリスト教を根付かせました。このため、植民地では極悪非道な虐殺もありましたが、同時に人間のモラルも「まとも」になっていきました。

産業革命以前の音楽はどんなものだったのでしょうか?

一つの視点としては、記録に残っているものとそうでないものがあります

記録に残っている音楽とは、例えば記譜された音楽のことで、教会音楽やいわゆる「クラシック音楽」のことです。

また、師弟関係の中で構成に受け継がれていくようなものもあります。

反対に、記録として残っていないものとは、いわゆる、名もない庶民や公式ではないさまざまな音楽が考えられます。現代と同じように、その地域ごとに伝わる音楽がありましたし、それらはストリートミュージックとも言えます。

より正確に言えば、王族や国の運営に近い人たち以外の大衆は「文字の読み書き」が必要と考えられていなかったため、庶民が音楽を「記録する」ということはありませんでした。

つまり、庶民の音楽がどんなものだったのかは、クラシック音楽のように紙媒体による記録がないため、状況証拠から類推することになります。

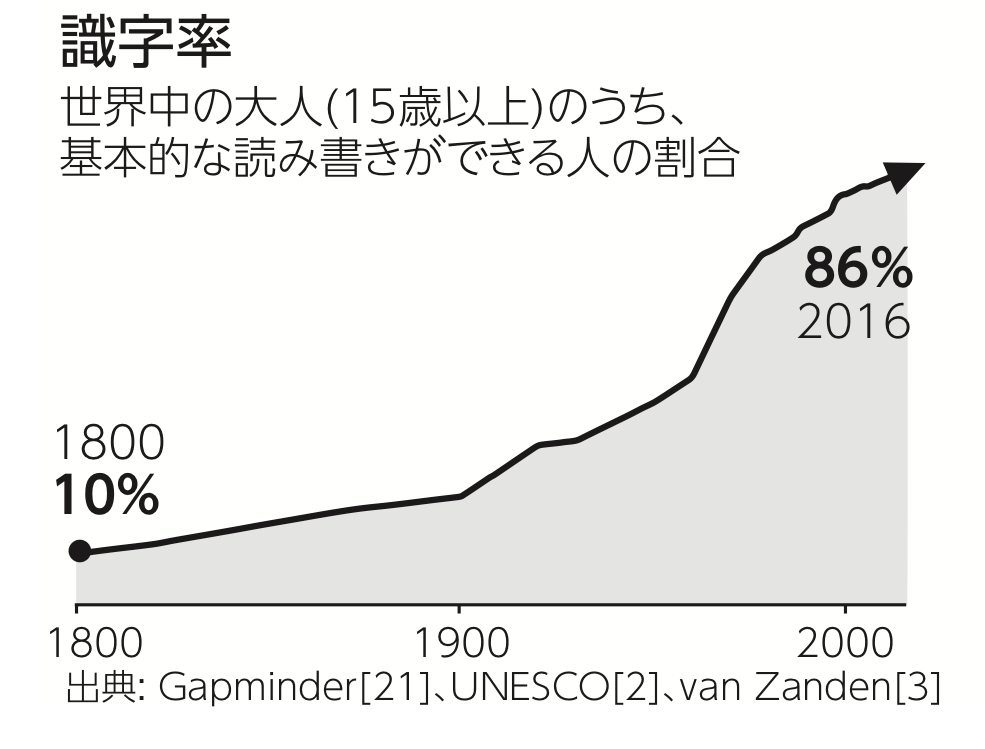

上のグラフでもわかるように1800年に入った頃でも「世界の人口の10%が基本的な読み書きがでた(のではないか)」というのが、世界的な識字率でした。

1900年頃でも20%ほどでしょうか。

世界の人口のほとんどの人が「文字を書いて、読める」という文化は、ここ数十年の出来事なのです。

このなかで記譜ができる人がいるという構造です。

識字率が低い時代のエンタメ・娯楽はというと、王族や貴族たちは「劇場」で「芸術」に触れて教養を高めるという文化があったため、格式高い演劇である「オペラ」などが上演されていました。

産業革命以降、オペラよりも庶民的な「オペレッタ・ライトオペラ」などが出現し、同時期には、庶民が集う「ミュージックホール」文化が登場します。

当然ながら、録音技術がなかったため、音楽は「目の前で誰かが演奏する」ということが、ほぼ唯一、音楽を聴くことでした。

楽譜をもとに「コンサート」が開かれれば、お金持ちはそれを鑑賞することができましたし、反対に庶民は、生活の中に音楽があったことでしょう。

どこの村や街にも歌の上手い人がいたし、地域ごとに歌い継がれる「民謡」のようなものがありました。

また現在「ヒットチャート」といわれるものができるのを1960年代とするその理由や、音楽が「ヒット」することの定義、その「ヒット」を発生させるために必須の「技術」である録音・レコーディング技術やマスメディアの発展ついても簡単に触れています。

商業音楽史①レコンストラクション=工業化と音楽の商業化前夜 |アメリカ音楽史 – FourThree

より詳しい内容については、こちらの記事もご覧ください

ブロードウェイのルーツとプロパガンダ|テレビ以前のマスメディアと音楽 – FourThree

商業音楽前史②|大衆支配方法としてのブラスバンド。南北戦争と移民本格化の軍隊と音楽

このセクションでは南北戦争後にアメリカへの移民がさらに増えたこと、そして、のちの「音楽業界」の消費者になる「多民族国家」の人々の姿を探ります。

基本的には、西洋人が支配層となり黒人を奴隷として利用した。そして、原住民・ネイティブアメリカンの多くは殺され、残ったものたちは居留地などで暮らし、時により「混血」したり、純潔を保ったりしています。

特に上級国民は「血統」を大事にするので、たとえ「混血」していても、上級国民の「一族」は上級国民なのです。

アメリカの南部・北部の構図、ニューオリンズからシカゴへ移動した黒人たちのこと、さらに、ジャズが広がった要因の一つとなった「南北戦争時の軍楽隊の中古楽器」の存在についても見てきます。

商業音楽前史②|南北戦争、大量移民後の軍隊とブラスバンドブーム。音楽による「大衆統治の手法」 – FourThree

またアメリカの繁栄を支えた「ドーズ案」や、ジャズが全国的に広がった「1920年代=ローリング20S」に同時発生していた「現在まで続く産業」や「拡大した暗黒街」についても軽く触れています。

こちらも読んでいただくと、より理解が深まるかと思います。

商業音楽前史③|黒人移民と酒場。混血からできた商業音楽。ボサノバから阿波踊りまで

ここでは、黒人奴隷がアメリカ社会でどのような社会的構造・地位を持っていたのか?ということ、さらに黒人たちの「音楽を演奏できる場所や機会」について見ていきます。

また商業音楽の中で本当の「黒人の感覚」が入った「真っ黒な音楽」がメインストリームに躍り出た年代についても簡単に取り上げます。

先に結論を言ってしまうと、1970年頃、ジェームズ・ブラウンが形作った「ファンク」の登場を待たなければなりませんでした。

ジェームズ・ブラウンについての詳細は「商業音楽前史⑥」で見ていきます。

「クロノス=黒人フィーリング」「アクセント=白人フィーリング」という考え方は菊地成孔さん、大谷能生さんの著書を基準とした解釈です。

これらをリズムの面から見るとブラジルで生まれた「ボサノヴァ」という音楽が、再発見できるかもしれません。

商業音楽前史③|黒人移民と酒場。混血からできた商業音楽。ボサノバから阿波踊りまで

商業音楽前史④|ギターブルースを「神格化」したプロパガンダキャンペーン「クロスロード伝説」

ここでは、ブルースの本来の姿と、音楽理論の側面から見た時の「ブルースの特異性」、そして、「悪魔」と共に語られることの多いブルースの実態についても見ていきます。

ブルースからも影響を受けている「ビートルズ」や、ブルースで神格化されている「ロバート・ジョンソン」が「クラブ27」であった可能性にも軽く触れます。

また、ブルースを広めた「白人一家」やブルースにおける「プロパガンダ」の要素を炙り出します。

商業音楽前史④|ギターブルースを「神格化」したプロパガンダキャンペーン「クロスロード伝説」

商業音楽前史⑤|メインストリーム音楽の「ロシア系ユダヤ」の音楽理論と演技方法論

ここで明らかにしたいのは、「ブロードウェイ前夜」のエンタメ界の姿です。

「ギターブルース」発生の少し後に発生したのが「ジャズ」です。今ではあまり意識されないかも知れませんが、当時の「ダンスミュージック」と言えば「ジャズ」でした。

このジャズが発展し、その理論を応用した形で、今の私たちがよく知る商業音楽=ポップミュージックが形作られていきます。

そしてポップソングといえば「ヒットチャート」ですが、ビルボードなどができる前の「ヒットチャート」のようなものと言える「ブロードウェイ」の成立の流れを見ていき、そのブロードウェイのみならず、アメリカ音楽の「キャラクター」を作っていった音楽理論「バークリーメソッド」の源流についても見ていきます。

現在では「グローバル音楽」とも言えるアメリカ音楽界の基礎にあたる音楽理論を作り、数多くの「弟子」にあたる人物を輩出した(と言われる)ナディア・ブーランジェと、バークリーメソッドのもう一つのルーツであるジョセフ・シリンガーについても、ご紹介しています。

次の⑥セクションと合わせて読むことで、嘘だらけの精神医学を成り立たせている「フロイト理論」が、アメリカエンタメ界に深く入り込んでいたこともご理解いただけると思います。

商業音楽前史⑤|ハリウッドとブロードウェイに入る「ロシア系ユダヤ」の音楽理論と演技方法論

商業音楽前史⑥|1970年、真っ黒な音楽がメインストリームへ。ファンクのオリジネーターはアジア系ユダヤか?

商業音楽前史③の続編とも言えるセクションです。

PR=パブリックリレーションズの創始者とされる人物が「フロイトの甥っ子」であったこと、そして、ファンクが与えた「のちの音楽業界」への影響についてもご紹介しています。

そして、「真っ黒な音楽」をメインストリームにした「ジェームズ・ブラウン」が、実は生粋の黒人ではなかったという衝撃の事実についてもお伝えします。

商業音楽前史⑥|黒人リズムの商業化は1970年。ファンクのオリジネーターはアジア系だった!

現代の音楽がつまらない理由。悪魔崇拝を見分けられないミュージシャン

商業音楽の成れの果てとしては、まさに、音楽の「パターン化」が一般的になっています。

商業音楽は、「売れるものをすぐに作る」必要があるので、過去のヒット曲を分析して、そのうちの良い部分を「パターン」として保存しておいて、他のキャッチーな部分と組み合わせて、新たな曲を作ることが考えられます。

そして実際にアメリカのヒットチャートはこれが「当たり前」の世界で、この手法を「トラックアンドフック」というそうです。

「トラックアンドフック」とは

一言でいうと、楽曲の制作をパート分けして自由に組み合わせられる構造。従来の音楽制作では、メロディ・歌詞・構成・アレンジなどを一貫してつくるのが主流。しかし、トラックアンドフックではその作業を分担。

・トラックメイク(コード進行とリズムをつくる)

・フックライティング(キャッチーなメロディをつくる)

・編曲する(トラックとフックを自由に組み合わせる)

この3つの作業を複数の人数で行っているというわけ。その割合は、ビルボードランキングのトップ100のうち、およそ5割が4人以上の共同作曲からなっているほどだそう。そこにはレディー・ガガの『Poker Face』も。

世界的に有名なポップソングのほとんどを、1人の男が作曲している | TABI LABO

「ヒット曲を作る」ということを言い換えると「どこかで聞いたことあるような曲を元ネタがバレないように作る」という作業でもあります。

「どこかで聞いたことがあって思い出せないけどいい」というのを作る方向に、商業音楽は力を注ぎ、発展していきます。

個人的にはこれだけが音楽をする全てではないと思っており、このシリーズを書くことになった動機の一つでもあります。

名の知れない作曲家でも、良い曲を書くことは多々あります。

私が気になるのは、ヒットチャートの楽曲が全てという、世の中の「常識」の方です。

ドラマとかテレビとかで流れていて聞いたことがあるから「いい曲」という単純な図式が出来上がってしまっている、というのが現在の日本の状況に思えます。

これこそが「プロパガンダ」の正体とも言えます。

単純にどこかで聞いたことがあるしラジオでプッシュしてるし、ほとんどの人が「知っている」というのが、大衆の判断基準になっていると感じます。

音楽は芸術としての側面も大きく、ヒットチャートに登ったことがない音楽でも、自分にフィットする音楽というものは存在します。また、讃美歌を聴くようになってからは、これまで知らなかった音楽のあり方を知ることができました。

一言で言えば、「音楽を聞いて、豊かな気持ちになれる」ということこそが、私にとっていい音楽です。

そんな音楽がこれからも創られ、もっと、多くの人に届くことを願っています。

そんな願いと共に、このシリーズでは、音楽と商業(お金の流れ)の関係を明らかにしていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。